Auf Spurensuche im Ahrntal

Ingemar Gräber, Archäologe

Schalensteine, Steinzeichen und antische Löcher

Der Reichtum an Natur und Kulturlandschaft des Ahrntals ist unübersehbar. Jahrtausende lebte der Mensch im Einklang mit der Natur, hinterließ aber auch geschichtsträchtige Spuren seines Denkens und Handels.

Zur Erforschung der Archäologie und Geschichte des Ahrntales wird eine Bestandsaufnahme von historischen Zeugnissen und Überresten in Form einer Karte und einer dazugehörigen Beschreibung in einer Datenbank in Angriff genommen. Ausgangspunkt sind die unzähligen Schalensteine, Steinrelikte, Zeichen und Inschriften, bis hin zu den Antischen Löchern. Die Daten dienen einer zukünftigen tieferen Erforschung der Zusammenhänge und einer darauffolgenden wissenschaftlichen Auswertung.

Initiator war der Geschichtsverein Ahrntal

Ergebnisse aus der

Geschichtsdatenbank Ahrntal

Inhalt

1. Die Datenbank

2. Felsgravierungen

- a) Windtal

- b) Heilig-Geist-Kirche

- c) Prastmann

- d) Lenz Putza

- e) Außerrötalm

3. Auswertung und Ausblick

4. Abgekürzt angegebene Literatur

1. Die Datenbank

2019 wurde ein schon länger geplantes Vorhaben des Geschichtsvereins Ahrntal und des Autors umgesetzt: die Erstellung einer Datenbank mit sichtbaren Spuren der Vergangenheit aus den Gemeinden Ahrntal und Prettau. Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle dem Gewährsmann und Mitinitiator des Vorhabens Alois Steger auszusprechen, Ausschussmitglied des Geschichtsvereins Ahrntal, sowie den übrigen Vorstandsmitgliedern des Vereins für deren Organisation und Mitarbeit.

Die Datensammlung wird seit deren Beginn von interessierten Mitgliedern des Vereins ausgebaut. Erhoben werden Fundstellen, die bei einer Wanderung gefunden, oder während einer geplanten Feldbegehung aufgesucht werden. In einem ersten Schritt werden die Stellen vor Ort kurz beschrieben, fotografiert und kartiert. Zusätzliche Informationen wie Orts- oder Flurnamen, geschichtliche Hintergrundinfos, Sagen, Erzählungen und bereits vorhandene Literatur werden, falls vorhanden, nachgetragen.

Ziel dieser Erhebung ist es, sichtbare Spuren der Geschichte an einer zentralen Stelle zu bündeln und sie so verwendbar für Geschichtsinteressierte zu machen. Die Informationen können zur Erweiterung des lokalen Geschichtsbildes beitragen und für wissenschaftliche Recherchen genutzt werden.

Verwaltet und aktualisiert wird die Datensammlung vom Geschichtsverein Ahrntal, der nach Absprache, Außenstehenden die Einsicht erlaubt. Der bisher erstellte Datensatz wird nach diesen Themen eingeteilt: Felsgravierungen, Bergbau, Baustrukturen, Abris.

2. Felsgravierungen

In diesem Text werden einige ausgewählte Einträge – gelistet nach dem Fundort – aus der Geschichtsdatenbank vorgestellt. Es handelt sich dabei um Steindenkmäler, die mit Schalen, Zeichen oder Inschriften versehen sind. Sie wurden in der Gegend um die Heilig-Geist-Kirche und im Röt- und Windtal dokumentiert, alles Örtlichkeiten in Kasern (Gemeinde Prettau).

Die Heilig-Geist-Kirche liegt etwa 500 m nordöstlich, taleinwärts von Kasern, auf der orographisch linken Seite der Ahr.

Das Röttal zieht in südöstlicher Richtung von Kasern hinauf bis zum Lenkjöchl unterhalb der Rötspitze. Der erste Teil des Tales wird von den Hinterlassenschaften des Bergwerkes am Rötbach dominiert, danach folgt dieausgedehnte Almlandschaft der Röte. Das nördlichere Windtal verläuft parallel zum Röttal, und zweigt unweit der Heilig-Geist-Kirche vom Haupttal (Ahrntal) ab. Beide Täler der Venediger Gruppe sind über das Lenkjöchl verbunden.

Zu den hier vorgestellten Felsgravierungen zählen auch Schalensteine. Sie weisen in ihrer Oberfläche meist halbkugelige, seltener längliche, elliptische Vertiefungen auf, die mit Hilfe eines härteren Steines oder Werkzeuges in die Oberfläche eingerieben oder eingemeißtelt wurden. Die Schalen, Schälchen, Näpfchen oder Grübchen, alles Begriffe die in Zusammenhang mit der Beschreibungen der Vertiefungen vorkommen, haben unterschiedliche Formen und Außmaße, manchmal sind sie mit Rillen verbunden1. Eine Interpretation der Schalensteine oder gar eine Datierung derselben ist zumeist nicht möglich2, zuweilen fällt es schwer, künstliche von natürlichen Schalen zu unterscheiden.

Die Datierung und interpretatorische Aussagekraft von Zeichen und Inschriften auf anderen vorzustellenden Steinen ist freilich von der Aussagekraft des Dargestellten abhängig: So sind Zeichen oft schwieriger zu interpretieren als Inschriften oder Jahreszahlen.

__________________

1 Zusammenfassend zur Beschreibung von Schalensteinen Rizzi 2007, 19 – 22; F. Haller, Die Welt der Felsbilder in Südtirol(München 1978).

2 Interpretationstheorien zur Schalensteinthematik siehe bei Rizzi 2007, 66 – 111.

a) Windtal

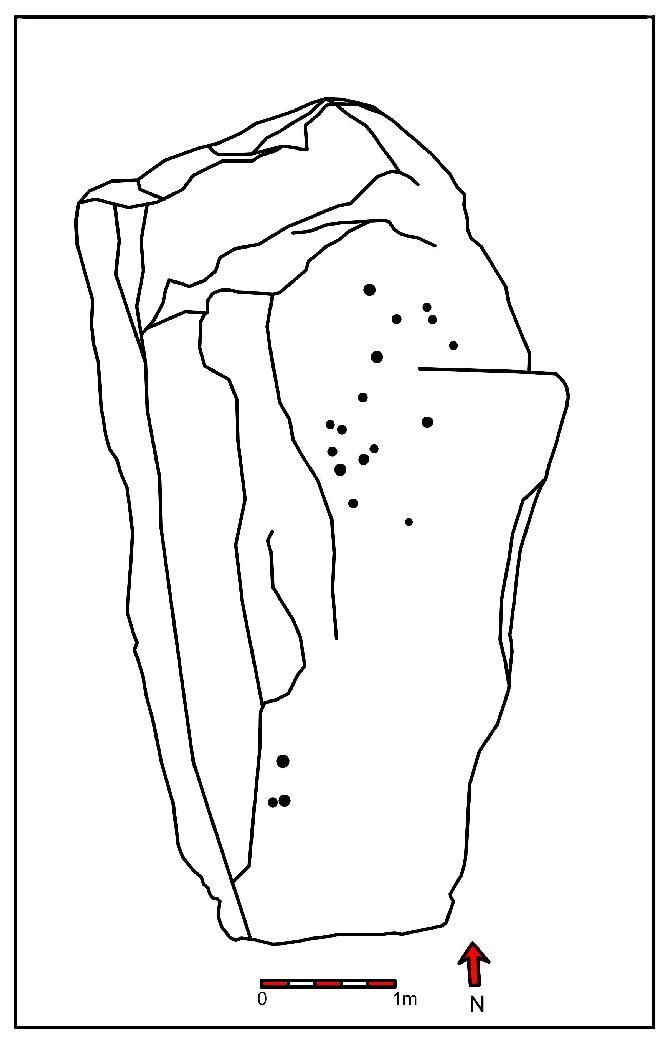

Beim ersten hier vorzustellenden Objekt, handelt es sich um einen Schalenstein. Er ist im hinteren Bereich des Windtales, unweit der Ruinen des Pichlstalles, auf einer kleinen Ebene (2.270 m. ü. M.) zu finden. Das flache Gelände wird durch Seitenläufe des Windtalbaches eingegrenzt, im vorderen, nordwestlichen Drittel liegt der Schalenstein.

Abb. 1) Überblick Lage Schalenstein (von Osten)

Der in seiner Längsachse Nord-Süd orientierte Glimmerschiefer ist 6,30 m lang und bis zu 3,50 m breit. Er ragt an seinem südlichen Ende 90 cm aus dem Boden, an seinem Nordende 50 cm. Auf seiner flachen, leicht nach Osten abfallenden Oberseite sind 19 Schalen eingerieben. Die rundlichen Vertiefungen haben unterschiedliche Ausmaße: von 8 cm im Dm. und 4,5 cmTiefe, bis 3,5 cm im Dm. und nur 1 cm Tiefe.

Abb. 2) Schalenstein im Windtal. (Umzeichnung I. Gräber)

Die Anordnung der künstlichen Vertiefungen zeigt kein auf den ersten Blick interpretierbares Muster, von einer inhaltlichen Deutung der Gravuren wird daher Abstand genommen.

Der auffällige, weithin sichtbare Schalenstein könnte aber vielleicht als Wegmarke gedient haben. Von der Ebene führen zwei Steige zu den beiden Talübergängen in das Umbaltal (Osttirol), das Vordere Umbaltörl liegt südöstlich, das Hintere Umbaltörl östlich der Fundstelle. Vom ersteren stammt ein in die Hallstattzeit datierbares Astfragment mit Zeichenresten 3. Der Übergang ist etwa eine Stunde Gehzeit von dem Schalenstein entfernt. Im Zuge der Datenerhebung konnten auch auf dem Hinteren Umbaltörl (2.849 m.ü. M) die Reste einer kreisförmigen Steinstruktur aufgefunden werden, die die Nutzung des heutzutage die meiste Zeit von Schnee bedeckten Überganges dokumentiert. Der genaue Zweck und das Alter der Struktur sind unbekannt.

Eine weitere Verbindung führt nicht weit von der Fundstelle des Schalensteines in Richtung Süden zum Lenkjöchl und weiter ins Röttal.

Ein 50 m westlich des Steindenkmales gelegener Felsüberhang, zeigt, dass die nähere Umgebung von Menschen genutzt wurde. Der Bereich unterhalb des Abris ist eingeebnet. Durch die Grabarbeiten eines Murmeltieres wurden Kohle- und Knochenreste sowie Splitter von Bergkristallen an die Oberfläche gefördert. Aus welcher Zeit dieser Rastplatz stammt, der natürlichen Schutz vor Regen und Gewittern bietet, könnte durch die Auswertung einer Kohleprobe geklärt werden.

b) Heilig-Geist-Kirche

Abb. 3) Findling vor der Kirche

Abb. 4) Kreuze beim Prastmannstöckl.

__________________

4 Zur Heilig-Geist-Kirche siehe J. Weingartner, Die Kunstdenkmäler Südtirols I (Innsbruck 1977) 368 f.

5 Zu Schalensteinen im Zusammenhang mit sakralen Gebäuden siehe Rizzi 2007, 30 f.

6 Zum „Schliefstein“ bei der Heiliggeistkirche siehe Gruber/Griessmair 2002, 79.

Die Nähe zum Prastmannstöckl lässt einen religiösen Zusammenhang der dargestellten Kreuzdarstellungen vermuten7. Dass an diesem Ort, der eine Weggabelung darstellt, für einen sicheren Übergang etwa über die Birnlücke, den Krimmler Tauern oder über die Pässe im Windtal gebetet wurde, wäre nicht weiter verwunderlich.

d) Lenz Putza

Im Lenz Putza, einer Weide 400 m südöstlich des vorher genannten Prastmannstöckls, liegt ein flacher, 5,50 m langer und 3,50 m breiter Grünschiefer. An der Oberseite des in Nord-Süd Ausrichtung orientierten Blockes sind zwei Schälchen eingemeißelt. Beide sind mit einer gut erkennbaren Rille verbunden. Schälchen und Rillen sind zusammen 35 cm lang und in Ost- West Richtung orientiert. Das westliche, runde Schälchen hat einen Durchmesser von 5 cm, das zweite, länglichere ist 6 cm lang und 4 cm breit. Ersteres ist ca. 4 cm tief, das zweite 2 cm. Die Rille ist an ihrer breitesten Stelle 2 cm breit und durchschnittlich 5 mm in die Oberfläche eingearbeitet.

Abb. 5) Schalen mit Rille, Lenz Putza.

Die Verbindung von zwei oder mehreren Schalen mit Rillen kann auch an anderen Fundorten in Südtirol beobachtet werden 8. Der Sinn dieser Verbindungen ist ungeklärt. Am bearbeiteten Stein führt 15 mnördlich der frühere Weg – heute ein Wanderweg auf Teilstrecken mit seitlicher Steinmauerung versehen – nach Prastmann vorbei.

_____________________

7 Hans Griessmeir und Karl Gruber vermuten die Versinnbildlichung der Heiligen Dreifaltigkeit in den Kreuzen. Gruber/Griessmair2002, 79.

88 Beispiele von zwei mit einer Rille verbundenen Schalen siehe Rizzi 2007, 21 Taf. T9 D, T21 A, T60 C; Verbindungen von Schalen mit Rinnen sind auch vom Schalenstein aus Pflaurenz und einem aus Luns bekannt. Zum Schalenstein in Luns siehe G.Schimitschek, Schalensteine beim Weiler Luns im Pustertal. Der Schlern 52, 1979, Heft 6, 346.

e) Außerrötalm

Mit verschiedenen Felszeichen, Schalen, Kreuzen und Inschriften ist eine markante Felsformation im Röttal nahe der Außerröthütte versehen. Die Hütte liegt 600 m südöstlich des Rötkreuzes. Die Gesamtzahl der Darstellungen wurde nicht festgestellt, es handelt sich um Dutzende.

Der an seiner Oberfläche durch Gletscherabrieb geschliffene Amphibolit Felsen verläuft in Richtung Süden, bergaufwärts. An einigen Stellen liegt der anstehende Fels frei, einige sind überwachsen. Der Bereich mit den Felsbildern ist etwa 18 m lang, 14 m breit und hat eine Gesamtfläche von annähernd 145 m². Er schließt im Osten direkt an die Almhütte an und kann in zwei Flächen eingeteilt werden, die voneinander durch eine überwachsene Mulde mit Trittsteinen getrennt sind: Fläche 1 (Süden), Fläche 2 (Norden). Am nördlichen Ende von Fläche 2 ist eine Schrägseite zu finden: Hier befindet sich, gut sichtbar vom vorbeiführenden Weg zur Hütte, ein Großteil der Felsritzungen.

Die glatte Oberfläche des Felsen verleitet auch heutzutage manch einen oder eine den Namen, die Initialen oder eine andere Botschaft zu verewigen. Neben vielen modernen Hinterlassenschaften gibt es Inschriften und Zeichen, die die Beliebtheit der glatten Steinoberfläche schon in früheren Zeiten belegen: Die ältesten, abgebildeten und lesbaren Jahreszahlen gehören ins 18. Jh.

Da die gesamte Beschreibung der Felsbilder den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, werden nur ausgewählte Darstellungen vorgestellt. Dazu gehören Motive, die im übrigen Alpengebiet zum Formengut von Felsbildern gehören, sowie einige Schalen.

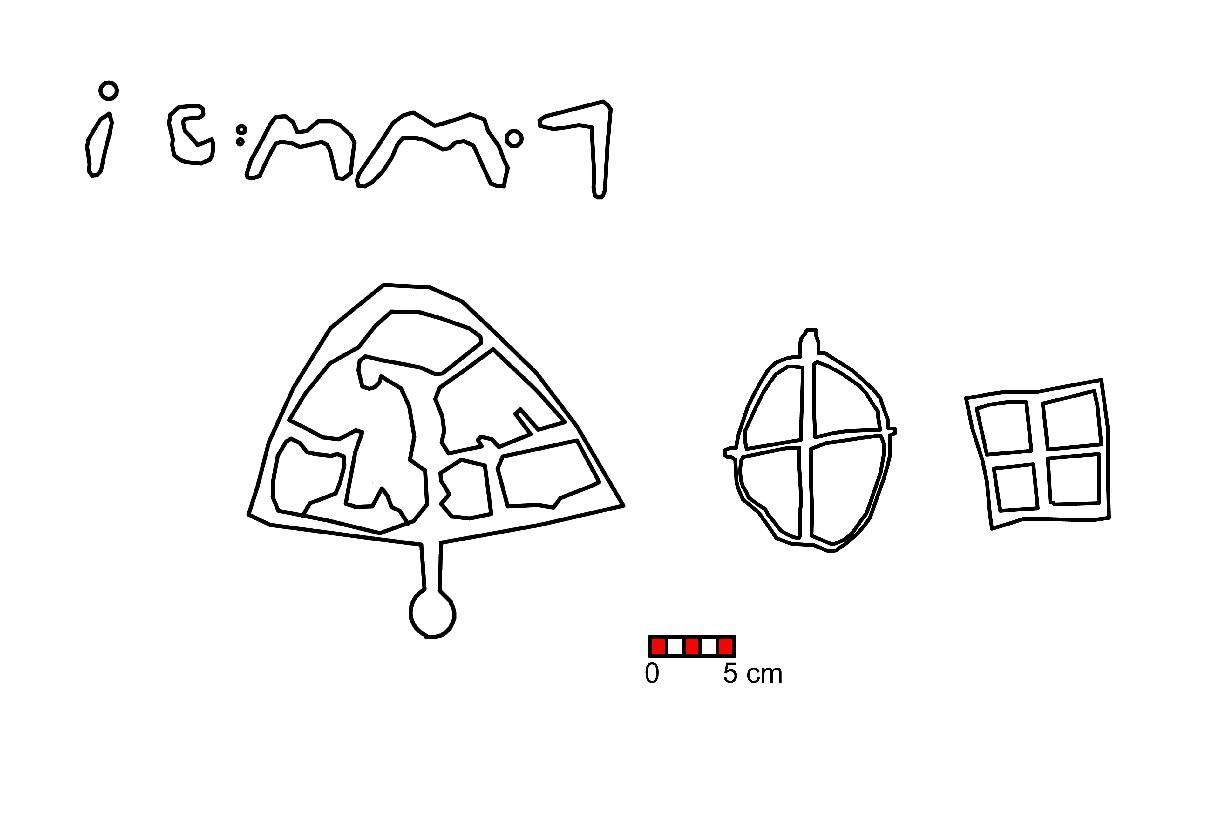

Am südwestlichen Ende der bearbeiteten Steinoberfläche auf einer Schrägseite (Fläche 1) ist ein glockenförmiges Felsritzbild zu finden, mit einer dreieckförmigen Kappe und mehreren Linien im Innenbereich,von denen eine senkrecht nach unten führt und an ihrem Ende kreisförmig verbreitert ist. Die über dem Felsbild eingeritzte Zahlen- und Buchstaben- Kombination, deren Inhalt unbekannt ist, dürfte, anhand der Ritzspuren zu vermuten, mit der darunterliegenden Darstellung zusammengehören.

Für zwei vergleichbare Darstellungen aus dem mittleren Pinzgau (Bereich Lofer, Salzburg) wird eine Datierung ins Hoch- und Spätmittelalter vermutet 9. Anhand der Schreibung der Inschrift10, und des Vergleiches des Motives mit den anderen Darstellungen auf der Steinplatte, kann für dieses Felsbild, am ehesten eine frühneuzeitliche Datierung angenommen werden.

_____________________

9 Adler u. a. 1991, 163 f. Abb. 80, 81.

Abb. 6) Umzeichnung Felsritzungen bei der Außerrötalm. Umzeichnung I. Gräber

Fläche 2/Schrägseite zum Weg:

Ein Kreis mit vier nach innen führenden Strahlen, auch als Rad beschreibbar, ist auf Fläche 2 eingeritzt. Felsbilder dieser Gestalt sind mehrfach im Alpengebiet zu finden und werden vor allem als Sonnensymbol interpretiert 11. Im Ahrntal ist eine vergleichbare Gravur auf der Platterwand in St. Johann (Bloßenberg) zu finden 12.

Die netzartige Darstellung eines unterteilten Viereckes stellt ein weiteres gängiges Motiv bei Felsbildern dar 13. Netzartige, geometrische Formen mit ungeklärter Symbolik findet man von der vorgeschichtlichen bis in die historische Periode 14. Unterhalb des Felsbildes wurden drei Buchstaben eingeritzt, offenbar Initialien. Ein Zusammenhang der Initialien mit der Felszeichnung ist nicht sicher.

Mehrere kleinere Schälchen sind auf Fläche 2 zu finden, von denen drei Stück ein gleichschenkliges Dreieck bestimmen. Zwei Seiten sind an die 5,7 cm lang, die dritte hat eine Länge von 8,5 cm. Es handelt sich bei allen fünf nachweisbaren Schalen um kleinere, wohl eingemeißelte Vertiefungen mit einem durchschnittlichen Dm. von 3 cm und einer Tiefe von bis zu 2,5 cm.

Eine etwa 10 cm tiefe, annähernd rechteckige Vertiefung mit Maßen 10 x 8 cm, auf der flacheren Oberseite von Fläche 2, erinnert stark an Stempelvertiefungen wie sie auch im nahe gelegenen Bergwerk zu finden sind 15. Es dürfte an dieser Stelle ein Balken mit unbekannter Funktion eingelassen gewesen sein.

An mehreren Stellen der Projektionsfläche bei der Hütte sind Kreuze verschiedenster Größe eingemeißelt oder eingeritzt. Einige stehen im direkten Zusammenhang mit christlichen Motiven, etwa dem Herz Jesu, mehrere stehen alleine für sich. Letztere haben zumeist gleich lange Balken mit Längen von 7 cm bis 4 cm. Kreuze mit gleich langen Armen können neben der christlichen Symbolik auch Motive vorchristlicher Zeitstellung sein 16. Ähnliche Kreuzdarstellungen sind auf der vorher schon genannnten Platterwand zu finden 17.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese markante Steinplatte bei der Außerrötalm über Jahrhunderte als Projektionsfläche für Felsritzungen diente, von denen die meisten der frühen Neuzeit und der modernen Zeit zuzuschreiben sind. Die Symbolik einiger oben vorgestellten reicht bis in die Vorgeschichte zurück. Eine genaue zeitliche Einordunung muss aber ausbleiben.

_____________________

10 Das erste Zeichen und das letzte Zeichen der Inschrift ähneln der Schreibweise der Zahlen 1 (erstes Zeichen) und 7 (letztesZeichen) von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Deutsche Gaue, Zeitschrift für Heimatforschung 9, 1908, S.310f.; Siehe weiters zur Thematik. R. M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit (Darmstadt 1992) 62 – 64.

11 Priuli 1984, 44, Kat. Nr. 3; Adler u. a. 1991, 86, 184 ff.

12 Paul Stacul spricht in Zusammenhang mit dem dort dargestellten Symbol von einer Weltkugel. Stacul 1979, Abb. 8.

13 Ähnliches Darstellungen sind aus dem Brixner Raum bekannt. Rizzi 2007, 186 f. Taf. T25 B, T 26 B.

14 Priuli 1984, Kat. Nr. 19.

3. Auswertung und Ausblick

Diese ersten Ergebnisse der Erhebung stellen nur einen kleinen Ausschnitt der geschichtlichen Hinterlassenschaften dieser Gebirgslandschaft dar. In der Datenbank sind weitere Einträge, Fundgattungen vorhanden, die die Nutzung dieser Gegend durch den Menschen bezeugen. Die Aussagekraft der hier vorgestellten Relikte, sprich der Felsgravuren, bleibt recht vage. Im Zusammenspiel mit anderen Fundgattungen lassen sich aber in Zukunft neue Erkentnisse gewinnen, wie die Menschen das Wind- und Röttal und die Gegend um die Heilig-Geist-Kirche prägten, daraus eine Kulturlandschaft schufen. Mit Sicherheit fungierte das Windtal als Übergang in andere Alpentäler, die Heiliggeistkirche stellt eine wichtige Schnittstelle zwischenden Übergängen und Pässen im hinteren Ahrntal dar. Die zumeist aus der Frühen Neuzeit und der Moderne stammenden Felsgravuren bei der Außerrötalm zeigen eine weitere Frequentierung und Nutzung der Gegend an. Eine Verbindung einzelner Inschriften, Felsgravuren mit dem nahe gelegenen Bergwerk kann angenommen werden, weitere Forschungen könnten dazu weitere Erkentnisse bringen.

15 Siehe zu rechteckigem Stempel im Kupferbergwerk von Prettau. R. Tasser/N. Scantamburlo, Das Kupferbergwerk von Prettau(Bozen 1991) 67.

16 Rizzi 2007, 53 f; Zur Interpretation von Kreuzzeichen Darstellungen siehe weiters Adler u.a. 1991, 82.

17 Stacul 1979, Abb. 8.

4. Abgekürzt angegebene Literatur

- Adler u.a 1991 – Adler/F. Mandl/R. Vogeltanz, Zeichen auf dem Felsen. Spuren alpiner Volkskultur(Unken 1991)

- Rizzi 2007 – G. Rizzi (Hrsg.), Schweigende Felsen. Das Phänomen der Schalensteine im Brixner Talkessel. Geschichtsverein Brixen (Brixen 2007)

- Gruber/Griessmair 2002 – K. Gruber/H. Griessmair, Geheimnisvolles Südtirol (Bozen 2002)

- Priuli 1984 – A. Priuli, Felszeichnungen in den Alpen (Köln 1984)

- P. Stacul, Felsgravierungen in St. Johann im Ahrntal. Der Schlern 53, 1979, Heft 4, 226 – 230.